Googleドライブでは変更があったファイルなどを通知する機能がありません。機能がなければ作ってしまおうということで、Geminiを使って通知を行うGAS(プログラム)を作ってみました。

DropboxからGoogleドライブに移行して困ったこと

前回、DropboxからGoogleドライブに移行する際に、躓きやすい点をまとめました。

DropboxからGoogleドライブへ移行する際の注意点

今回は「躓きやすい点」ではなく、「不便な点」について取り上げてみようかと思います。

Dropboxでは共有しているフォルダをフォローしておくと、共有相手がファイルの追加や削除を行うと、メールで通知が届きます。

※この機能については、以前ブログでも取り上げています。

追加された共有ファイルはDropboxのフォルダーフォロー機能で自動的に通知してもらおう

きちんと設定しておけば、共有してもらうファイルが追加された際に、共有してからこちらに

「ファイルを保存しました!」

と連絡してもらう必要はありません。

便利に使っていたのですが、残念ながらGoogleドライブでは、ファイル内のコメントなどは通知できますが、ファイルやフォルダの追加を通知することはできません。

この点についてはGoogleドライブに移行することで、不便になる点です。

バイブコーディングで変更を通知するGASを作成

ただ、Dropboxと異なり、GoogleドライブではGASと呼ばれるプログラミング言語を使うことができます。

とはいえ、「機能がなければ作ればいいじゃない」といっても、さすがにこのレベルのプログラムを調べながら自力で作るのは大変です。

そこでプログラムの作成については、Geminiに相談して書いてもらおうと。

最近「バイブコーディング」という言葉を耳にする機会が増えましたが、やりたいことはわかっているけれども、自分でコードを書けないという、今回のようなケースにぴったりの手法です。

ちなみにバイブコーディングについてGeminiに聞いてみると

バイブコーディング(Vibe Coding)は、AIを活用した新しいプログラミング手法です。

従来のプログラミングが、プログラマーがコードの詳細を一つ一つ手書きし、厳密な構文やロジックに基づいて実装していくのに対し、バイブコーディングは、AIに「雰囲気(vibe)」や目的を自然言語で伝えて、コードの生成や実装を任せるというアプローチを取ります。

とのこと。「なんとなく」「フワッとした感じ」で依頼して、プログラムを書いてもらおうというものです。

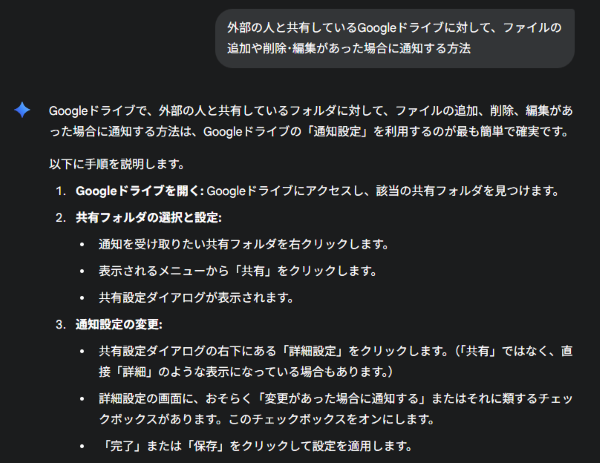

今回はまず始めに、Googleドライブにファイル変更などを通知する機能があるか、念のため確認しました。

ここでいきなり「できるよ」と間違った情報を伝えてくるわけですね。生成AIをきちんと活用するには、やはり基礎的な知識は持っておいた方が安全という事例です。

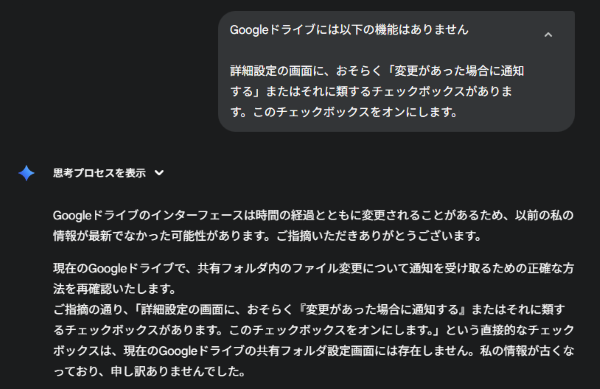

「そんな機能ないでしょ」と指摘すると、「間違ってましたゴメンナサイ」と。

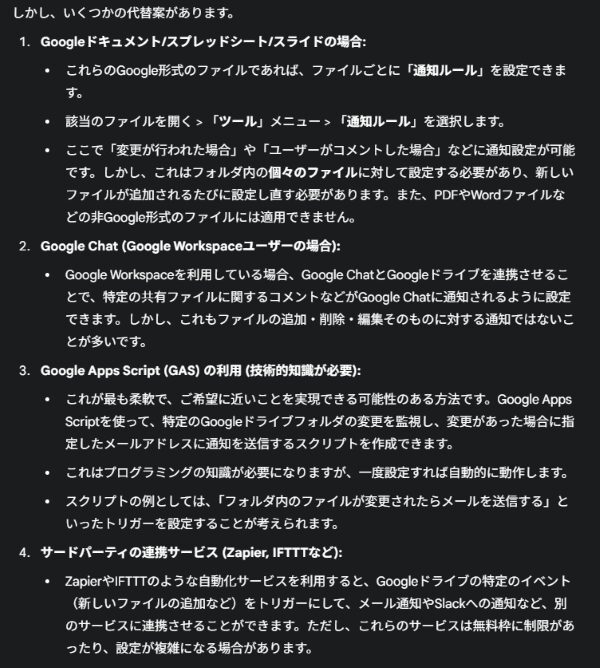

ただ偉いのはきちんと代替案も提示してくれる点。この中にGASを使ったらどうかという提案があります。

ここで「じゃあ、GASのプログラム書いて」とお願いすると、書いてくれるわけです。

※コードの部分は長くなるのでスクショに含めていません。

実際にはこの後、テスト→修正依頼(エラー修正含む) といった手順を繰り返して、共有フォルダ内でファイルやフォルダの追加などがあった場合に通知するGASを作成できました。

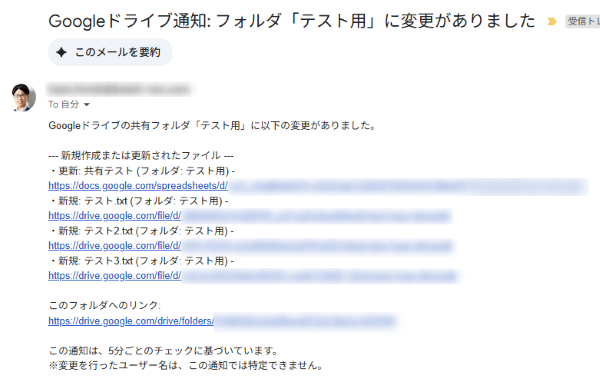

指定したフォルダ内で変更があると、このようなメールが届きます。

一応使い物になっているかなとは思います。追加されたファイルのリンクもメール内に表示させているため、すぐにそのファイルを開くこともできます。

ただ、問題点としては、「誰が」ファイルを追加したかまではGASでは対応できない点。

メール上に「誰が」操作したか表示できないだけでなく、私がファイルを変更等した場合も通知が来てしまう・・・。

まあ、通知が来ないよりはマシなので、今のところこれでヨシとしています。

中身が理解できないものをどこまで使うか?

個人的には

「プログラムは書けなくても読めるべき」

と考えているのですが、最近はAIの進歩が早すぎて、例えば今回のプログラムの場合、すべてを理解できているわけではありません。

そのため、想定外の挙動(誤ってプログラムがファイルを削除するなど)が起きる可能性を、完全になくせてはいません。

ただ、想定外の挙動は、有料のプログラムを使っていたとしても、起きうるものです。

例えば会計ソフトや税務ソフトについて、バックグラウンドでどのような処理が行われているかは全くわかりませんが、実際にそうしたサービスを利用しています。

こうしたケースで大事なのは、出てきた結果をみて、間違っている場合に「おかしい」と気づける知識があることです。

今回も、使っている中で問題があったときに「何かおかしい」と気づけるかどうかが大事でしょう。

プログラムは読める方が、改善のために的確な指示が出しやすくなりますが、わからないから使わないというのももったいない話です。

100%信用できるわけではないけれども、その点を理解して使ってみればよいのではないでしょうか。

実際、バイブコーディングの手法が使えなければ、今回の仕組みは作れませんでした。

「本当に問題はないか?」という健全な猜疑心を持ちながら、使ってみればいいのかなと。怖がりすぎて使わないのもよくないかと。

投稿者

- 加藤博己税理士事務所 所長

-

大学卒業後、大手上場企業に入社し約19年間経理業務および経営管理業務を幅広く担当。

31歳のとき英国子会社に出向。その後チェコ・日本国内での勤務を経て、38歳のときスロバキア子会社に取締役として出向。30代のうち7年間を欧州で勤務。

40歳のときに会社を退職。その後3年で税理士資格を取得。

中小企業の経営者と数多く接する中で、業務効率化の支援だけではなく、経営者を総合的にサポートするコンサルティング能力の必要性を痛感し、「コンサル型税理士」(経営支援責任者)のスキルを習得。

現在はこのスキルを活かして、売上アップ支援から個人的な悩みの相談まで、幅広く経営者のお困りごとの解決に尽力中。

さらに、商工会議所での講師やWeb媒体を中心とした執筆活動など、税理士業務以外でも幅広く活動を行っている。

最新の投稿

仕事術・勉強法2026年2月8日「多くの人が間違える」は、そもそもサービスの作り方が間違っているのでは、という話

仕事術・勉強法2026年2月8日「多くの人が間違える」は、そもそもサービスの作り方が間違っているのでは、という話 仕事術・勉強法2026年2月5日「速読」という魔法を諦めた私が、今さら納得した本の話

仕事術・勉強法2026年2月5日「速読」という魔法を諦めた私が、今さら納得した本の話 仕事術・勉強法2026年2月1日散歩中の音声インプットを再開した理由

仕事術・勉強法2026年2月1日散歩中の音声インプットを再開した理由 ブログ・HP2026年1月29日自分の考えを文章にまとめることのメリット

ブログ・HP2026年1月29日自分の考えを文章にまとめることのメリット