Googleドライブで、ショートカットやエイリアスといわれる機能と同じことをしようとすると悩むことはありませんでしょうか?現状でできることと、ショートカットやエイリアスとの違いについて整理しておきたいと思います。

目次

Googleのオフィスやドライブを好きになれなかった理由

最近になってGoogleのサービス(特にドライブやOffice)を活用して何ができるのかいろいろ研究していますが、そもそも今まであまり使っていなかった理由は、

- ドライブの画面の見た目が好きになれなかった(WindowsやMacの画面に慣れた状態では、ファイルを探しにくく感じた)

- 使い勝手がWindows/Macと微妙に異なり、使っていてストレスを感じた

といったことが挙げられます。

使い勝手の違いのひとつが、今回取り上げる「ファイルへのショートカット」の取扱いの部分で、実は以前やろうとしたときによくわからず、そのまま調べもせずに放置していました。

とはいえ、いつまでも放置していては活用できませんので、使い方を調べた結果をまとめておきます。

Googleドライブでファイルを複数フォルダで共有するための手順と注意点

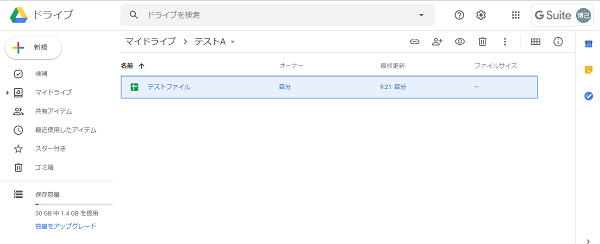

今回手順を説明する環境として、以下のものを準備しました。

- Googleドライブの直下にフォルダ「テストA」と「テストB」を作成

- 「テストA」フォルダの中に、スプレッドシート「テストファイル」を作成

この状態で、「テストB」フォルダからも「テストファイル」を見えるようにするには、

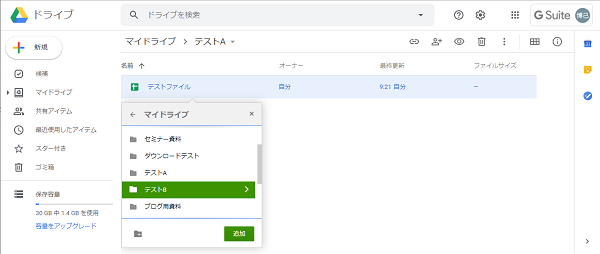

1.「テストファイル」を選択した状態で、Shift+Zキーを押す

(Ctrlキーを押しながら、ドラッグ&ドロップという方法もありますが、個人的に使いにくいと感じたので今回は割愛します)

2.コピー先のドライブを選択する画面が表示されますので、「テストB」フォルダを選択して「追加」をクリック

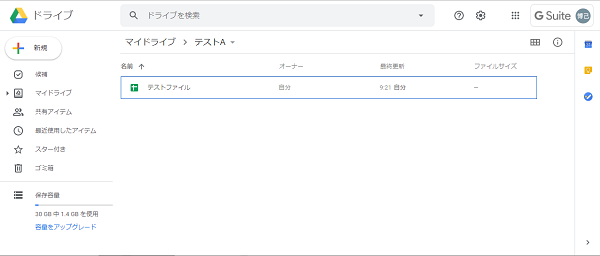

3.「テストB」フォルダに「テストファイル」が追加されたことを確認

共有するための手順としては、これだけです。共有した「テストファイル」は「テストA」「テストB」どちらのフォルダから開いて編集しても、即座にもう一方のフォルダにも反映されます。

反映されるというよりも、同じファイルをそれぞれのフォルダから見ている、といったほうが正しいかもしれません。

ところが、同じファイルを異なるフォルダから見ているため、ひとつ注意すべき点があります。それは、

「片方のフォルダからファイルを削除すると、もう一方のフォルダからも削除されてしまう」

という点です。

今回の例でいえば、共有した先の「テストB」フォルダで「テストファイル」を削除してしまうと、「テストA」フォルダからも「テストファイル」が消えてしまうということです。

ここがショートカットやエイリアスといわれる機能と大きく異なる点で、同じ感覚で使ってしまうと、あとで「あのファイルが消えた!」と困ることになるかもしれません。

では、「テストB」フォルダだけからファイルを削除したい場合どうすればよいか?その場合は、以下の手順を踏む必要があります。

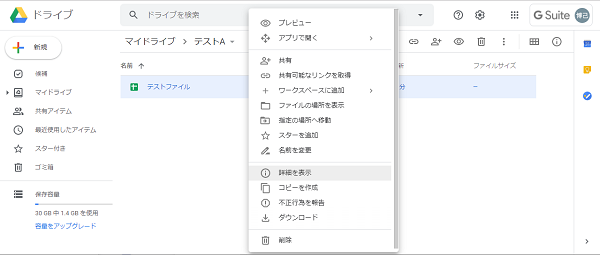

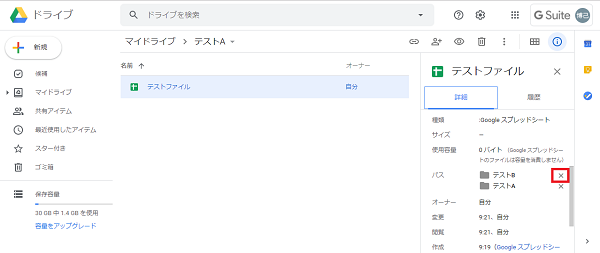

A.「テストファイル」を右クリックして「詳細を表示」(フォルダはどちらでも構いません)

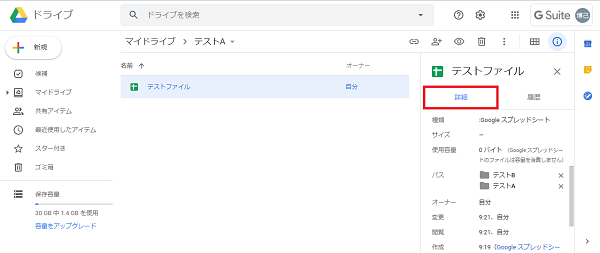

B.右側に表示される画面の「詳細」をクリック

C.「パス」欄に表示されたフォルダのうち、ファイルを削除したい方の右側の「×」印をクリック(今回は「テストB」)

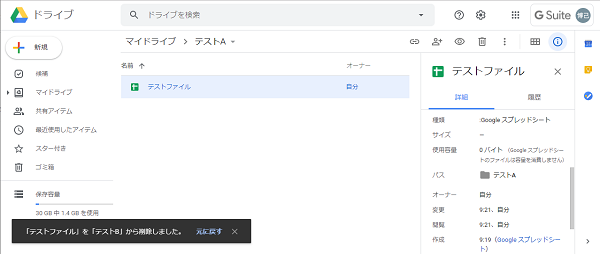

D.左下に削除した旨のメッセージを確認

パス欄から「テストB」が消えたことを確認して「テストB」フォルダを開くと、「テストファイル」がなくなっていることが確認できます。

もちろん「テストA」フォルダには、「テストファイル」はそのまま残っています。

個人的な感想としては、ファイルを削除してしまうとすべてのフォルダからファイルが消えてしまうという状態では、組織内で複数のフォルダでファイルを共有するのは難しいかなと思います。

もちろん閲覧用のフォルダを作成して、閲覧権限を与えた人だけが見に来るといった運用は可能だと思いますが、編集可能な状態で共有するのはリスクがあります。

将来的には、ショートカット的な機能を追加する予定もあるようですが、こうした機能が実装されてから、複数フォルダでのファイル共有を検討した方がよいのではないかと。

考え方の違いは、クラウドとローカルの違い。クラウド思考に切り替えないと取り残される?

今回Googleドライブでのファイル共有について調べていて感じたのは、Googleのサービスは完全なオンラインを前提にしているということでした。

WindowsやMacのショートカット/エイリアスは、パソコン上のファイルを参照していますので、

「ここに探しているファイルを置いていますよ」

ということを説明をする地図だけをユーザーに渡すようなイメージです。

ところが、Googleドライブではデータがすべてインターネット上に保管されているため、

「ファイルという目的地までのルートには、Aルート以外にBルートもあるから追加しておこう」

といった感じで、ファイル自体に別ルートを書き込むようなイメージです。

(わかりにくい例えでスミマセン。うまい説明が思いつかなくて・・・)

根本的な考え方が異なるので、その結果として挙動も変わってくると。

Googleドライブの今のファイル共有の仕組みが、使いやすいとは思いませんが(だからこそ、ショートカットの検討がされているのだと思います)、世の中がクラウド前提の仕組みに移行している以上、やはり考え方としては慣れておく必要があるのでしょう。

どうしても慣れ親しんだ考え方の方が安心できて楽ですが、少しずつでも新しい考え方に対応できるようにしていかないと、近い将来取り残されてしまう恐れがあります。

ここまで調べずに放置していたのは、ちょっとまずかったかな、と反省しつつ。

投稿者

- 加藤博己税理士事務所 所長

-

大学卒業後、大手上場企業に入社し約19年間経理業務および経営管理業務を幅広く担当。

31歳のとき英国子会社に出向。その後チェコ・日本国内での勤務を経て、38歳のときスロバキア子会社に取締役として出向。30代のうち7年間を欧州で勤務。

40歳のときに会社を退職。その後3年で税理士資格を取得。

中小企業の経営者と数多く接する中で、業務効率化の支援だけではなく、経営者を総合的にサポートするコンサルティング能力の必要性を痛感し、「コンサル型税理士」(経営支援責任者)のスキルを習得。

現在はこのスキルを活かして、売上アップ支援から個人的な悩みの相談まで、幅広く経営者のお困りごとの解決に尽力中。

さらに、商工会議所での講師やWeb媒体を中心とした執筆活動など、税理士業務以外でも幅広く活動を行っている。

最新の投稿

仕事術・勉強法2026年1月22日動画は倍速で視聴しても、話し方は0.7倍速くらいを意識する

仕事術・勉強法2026年1月22日動画は倍速で視聴しても、話し方は0.7倍速くらいを意識する 仕事術・勉強法2026年1月18日その手順は何のため?実効性のある仕組みを作るための考え方

仕事術・勉強法2026年1月18日その手順は何のため?実効性のある仕組みを作るための考え方 経営管理2026年1月15日社長の頭の中の「モヤモヤ」をスッキリさせるお仕事

経営管理2026年1月15日社長の頭の中の「モヤモヤ」をスッキリさせるお仕事 仕事術・勉強法2026年1月11日「手書き」も時と場合によっては悪くない

仕事術・勉強法2026年1月11日「手書き」も時と場合によっては悪くない