freeeでは銀行預金などは「口座」という形で取り扱いますが、こうしたデータを弥生会計に移行する場合は少し工夫が必要となります。サンプルデータを使って対応方法を確認しておきましょう。

freeeの「口座」を弥生会計形式でエクスポートすると・・・

クラウド会計ソフトのfreeeでは、他の会計ソフトと異なり、銀行預金などは「口座」として取り扱われます。

要するに、単なる勘定科目ではなく、お金を出し入れするサイフのような扱いをするといったところでしょうか。

この点、freeeの中だけであれば、それほど気にする必要はありませんが、freeeが一般的な会計ソフトと使い勝手が異なるということで、弥生会計に移行したいというケースもあるかもしれません。

freeeには、仕訳帳を弥生会計形式でエクスポートする機能があるため、仕訳帳データを弥生会計にインポートすれば移行は可能です。

ただ、この仕訳データについては、「口座」として管理しているためか、一般的なデータとは仕様が異なります。

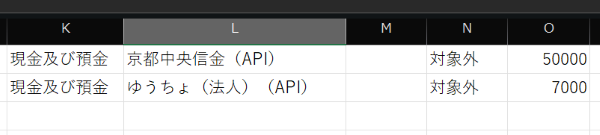

どういうことかというと、現預金はすべて勘定科目「現金及び預金」として出力され、補助科目欄に口座名が入る仕様になっています。

具体的には、こんな感じです(K列:貸方勘定科目、L列:貸方補助科目)。

弥生会計のマッチングリストを活用する

会社の運用上、現預金は普通預金が1口座のみで、他に現金や定期預金がなければこのままの形式でインポートしても問題ありませんが、そうしたケースは一般的ではないでしょう。

また、「普通預金」や「定期預金」といった区分ごとの残高が弥生会計の中でわからなくても構わないということであれば、このデータをそのまま使って

- 勘定科目:現金及び預金

- 補助科目:口座名

という形でインポートすることは可能です。

しかしながら弥生会計を使いたいという事業者の場合、こうした運用には難色を示すかもしれません。

できれば「普通預金」や「定期預金」などの区分ごとにインポートして、さらに銀行ごとに補助科目で表示したいと考えるのではないでしょうか。

こうしたケースでの最も簡単な解決方法は

インポートする前に補助科目の欄を勘定科目欄にコピーする

です。

今回は

- 京都中央信用金庫(API)

- ゆうちょ(法人)(API)

という2つの口座があるデータをサンプルとして、対応方法を確認しておきましょう。

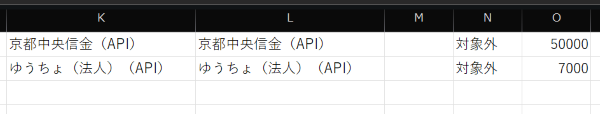

具体的には、先ほどのデータのK列を次のように修正します。借方勘定科目であるE列についてもデータがあれば、同じように対応します。

弥生会計で仕訳日記帳を開いて、ファイルメニューから「インポート」を選び、先ほど修正したファイルを選択してOKボタンを押します。

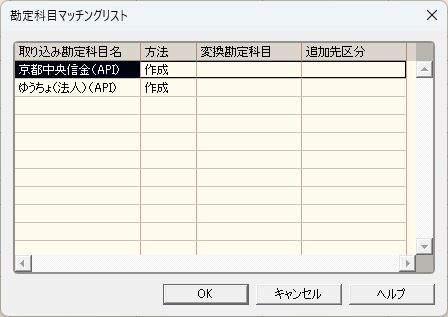

すると、「勘定科目マッチングリスト」という画面が表示されます。

今回は、弥生会計の「勘定科目」として

- 京都中央信用金庫(API)

- ゆうちょ(法人)(API)

を設定するのではなく、「普通預金」の中の「補助科目」とするようインポートしたいので、「勘定科目マッチングリスト」について

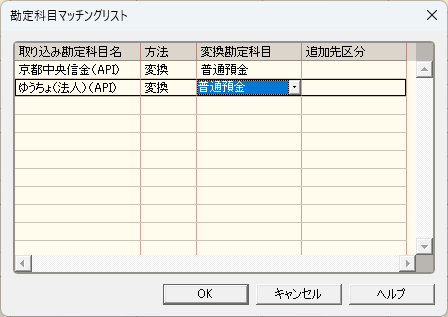

- 「方法」:「作成」から「変換」に変更

- 「変換勘定科目」:「普通預金」を選択

してからOKボタンをクリックします。

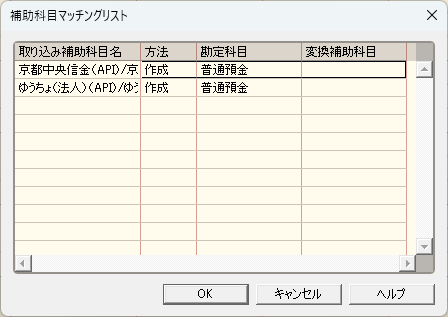

次に、「補助科目マッチングリスト」が表示されますので

- 「方法」:「作成」のままにしておく

- 「勘定科目」:「普通預金」を選択

してからOKボタンを押します。

事前に補助科目を設定済みであれば、「作成」ではなく「変換」を選択して、「変換補助科目」を指定しましょう。

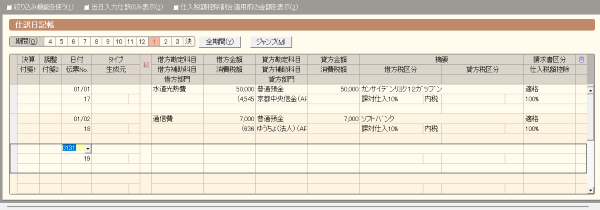

インポートした結果は次のようになり、貸方の勘定科目が「普通預金」、補助科目がそれぞれの口座名になっています。

なお、もしインポートするデータの補助科目欄が空白だと、補助科目マッチングリストが表示されず、勘定科目マッチングリストに従い、すべて補助科目なしの「普通預金」としてインポートされてしまいます。

元のインポートデータで、補助科目欄のデータを削除せずに、勘定科目と補助科目欄に同じデータを残しているのはこうした意図があって行っていますのでご注意ください。

少しの工夫で結果は大きく変わる

実際にfreeeからエクスポートしたデータは、預金科目だけでなく、例えばクレジットカードの口座が未払金の補助科目として出力されます。

そのため、インポートデータを作る際には、今回解説した以外にもいくつか工夫が必要です。

ただ、インポートする際にfreeeの「口座」をどのように扱うべきかという点を理解できていれば、あとはご自身で対応できるのではないでしょうか。

今回の事例、補助科目の部分を勘定科目に貼り付けるだけ、というちょっとした工夫ではありますが、それでも結果は大きく変わります。

最初から「ムリだ」と諦めずに、少しの工夫で改善できないか検討してみてはいかがでしょうか。

投稿者

- 加藤博己税理士事務所 所長

-

大学卒業後、大手上場企業に入社し約19年間経理業務および経営管理業務を幅広く担当。

31歳のとき英国子会社に出向。その後チェコ・日本国内での勤務を経て、38歳のときスロバキア子会社に取締役として出向。30代のうち7年間を欧州で勤務。

40歳のときに会社を退職。その後3年で税理士資格を取得。

中小企業の経営者と数多く接する中で、業務効率化の支援だけではなく、経営者を総合的にサポートするコンサルティング能力の必要性を痛感し、「コンサル型税理士」(経営支援責任者)のスキルを習得。

現在はこのスキルを活かして、売上アップ支援から個人的な悩みの相談まで、幅広く経営者のお困りごとの解決に尽力中。

さらに、商工会議所での講師やWeb媒体を中心とした執筆活動など、税理士業務以外でも幅広く活動を行っている。

最新の投稿

経営管理2026年1月15日社長の頭の中の「モヤモヤ」をスッキリさせるお仕事

経営管理2026年1月15日社長の頭の中の「モヤモヤ」をスッキリさせるお仕事 仕事術・勉強法2026年1月11日「手書き」も時と場合によっては悪くない

仕事術・勉強法2026年1月11日「手書き」も時と場合によっては悪くない 仕事術・勉強法2026年1月8日その「掛け合わせ」、ダメって決めたのは誰ですか?

仕事術・勉強法2026年1月8日その「掛け合わせ」、ダメって決めたのは誰ですか? 仕事術・勉強法2026年1月4日日々の小さな行動を始められない人への「習慣化」のススメ

仕事術・勉強法2026年1月4日日々の小さな行動を始められない人への「習慣化」のススメ