零細企業の場合、手書き書類を使った業務フローが意外と残っていることがあります。そこで今回は、手書き書類が関連するフローをデジタル化する際の考え方について確認しておきましょう。

手書きのビジネスフローって意外と残っているもの

業務を行う中で「手書き」の資料が残っているかどうかは、年齢層の違いにより大きく変わってくる印象があります。

私よりも年配の事業者の方で、あまり規模が大きくない場合、手書きの書類などはまだ意外と残っているものです。

後継者に代替わりすればこうした業務の流れも大きく変わるケースはありますが、そうでない場合は「業務のデジタル化」まで踏み出せないケースも多いでしょう。

例えば、最近だとこんな事例がありました。

- 納品書を手書きで作成(納品書の明細も手書き、単価×数量、合計金額は電卓で計算してから転記)して、取引先に紙で渡す

- 月末に、取引先ごとに分けておいた納品書控えを電卓で集計

- freeeで請求書を作成し、ⅱで計算した金額を入力

- 印刷した請求書に納品書の控えを請求内訳として添付して取引先に郵送

こうしたケースについて、「やり方を変えるともっとラクにできますよ」とお話ししても「慣れているのでこれで十分」と言われることも多いものです。

ただほとんどが

- 便利さを知らない

- やり方を変えることに抵抗がある

- デジタルって何かよくわからないので尻込みする

といった理由で現状にとどまっています。

具体的な処理のイメージや利便性をきちんと説明していくと、「やってみようかな」と最初の一歩を踏み出してもらえるものです。

freeeの合算請求書機能を活用してデジタル化

先ほどの事例については、打合せをした上で

- 日々の納品書をfreeeで作成する

- 月末に合算請求書の機能を使って請求書を作成する

- 合算請求書を印刷して取引先に郵送

という手順に変更してもらいました。

freeeの合算請求書の機能については、「それくらい知ってるわ!」という方も多いと思いますので詳細は説明しませんが、要するに

複数の納品書のデータを1枚に合計した請求書を作成できる機能

です。

実はこの事業者さんについては

「記帳と請求書の発行だけできれば十分!」

ということで、freeeの法人向けの一番安いプランを使っていました。

ただこのプランでは合算請求書の機能を使えませんので、手順を変更する際にひとつ上のプランに変更してもらいました。

当然コストは増えますが

- 納品書作成時の計算(単価×数量、合計)が不要になった

- 納品書の複製機能を使うことで、納品書作成時の記入項目が減った

- 請求書作成時に、納品書の金額を集計する必要がなくなった

- 合算請求書に納品書の明細がすべて記載されるため、納品書の控えを請求書に添付する必要がなくなった

といったメリットがあり、コストアップにも納得されていました。

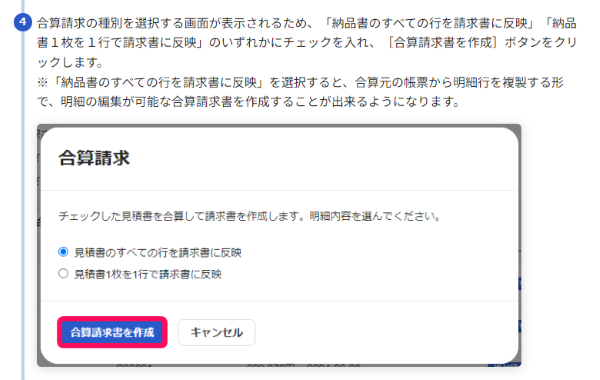

ちなみに、合算請求書に記載する摘要ですが、作成時に

- 納品書のすべての行を請求書に反映

- 納品書1枚を1行で請求書に反映

を選択できます。今回は納品書の添付をなくす目的もありましたので、aで作成しています。

freeeヘルプセンター:「複数の見積書・納品書から合算請求書を作成する」より抜粋

本音をいえば、請求書の送付を郵送からメール送付にまで変更したかったのですが、残念ながら取引先への確認や通知が間に合わず見送っています。

データを整える事前準備の工程こそ大事

今回のケースにおいて、変更後の手順1~3のうち最も大事なポイントは、2の合算請求書の機能を使うことでなく、1の納品書をデータ化する点です。

合算請求書という機能があっても、納品書が紙のままではこの機能を使うことができません。

紙の納品書を生成AIやOCRを使ってデータ化して自動集計、なんてやり方はあるかもしれませんが、仕組みや手順が複雑になる可能性があり、さらに読み取り後のチェックなども考えると不慣れな方にとっては尻込みしてしまうやり方です。

だからこそ、まずは合算請求書の機能を使うための前工程である「納品書のデータ化」についてメリットをきちんとお伝えしました。

今回でいえば

- 電卓で計算する必要がなくなる

- 複製機能を使えば入力が必要な項目を減らせる

という点が挙げられます。

いきなり

「納品書データがあれば、請求書の作成はカンタンなんですよ!」

と説明をしても、納品書のデータを作ることに納得してもらえないと何も始まりません。

データがあれば、いろんな方法を検討することができますが、逆に言えばデータがないと何も始まりません。

デジタル化を進める際の最初のポイントは「データを準備すること」。

不慣れな方にとっては大きな壁ですが、「データ化」することのメリットをきちんと提示することで、壁を越えて進めてもらったという事例でした。

投稿者

- 加藤博己税理士事務所 所長

-

大学卒業後、大手上場企業に入社し約19年間経理業務および経営管理業務を幅広く担当。

31歳のとき英国子会社に出向。その後チェコ・日本国内での勤務を経て、38歳のときスロバキア子会社に取締役として出向。30代のうち7年間を欧州で勤務。

40歳のときに会社を退職。その後3年で税理士資格を取得。

中小企業の経営者と数多く接する中で、業務効率化の支援だけではなく、経営者を総合的にサポートするコンサルティング能力の必要性を痛感し、「コンサル型税理士」(経営支援責任者)のスキルを習得。

現在はこのスキルを活かして、売上アップ支援から個人的な悩みの相談まで、幅広く経営者のお困りごとの解決に尽力中。

さらに、商工会議所での講師やWeb媒体を中心とした執筆活動など、税理士業務以外でも幅広く活動を行っている。