弥生会計NEXTが正式にリリースされました。以前検証したときから何が変わったのか確認しておきましょう。

目次

見出し1:弥生会計NEXTが正式にリリースされました

2025年4月8日に弥生会計NEXTが正式版としてリリースされました。

法人向けクラウド会計サービス「弥生会計 Next」を正式リリース|会計ソフトなら弥生株式会社

よく見ると「法人向けクラウド会計ソフト」って書いてありますね。

個人事業者は相手にしていない?

弥生会計オンラインは既に新規契約を受付していないので、個人事業者はやよいの青色申告オンラインを使えということなのでしょう。

青色申告ソフト(クラウド)「やよいの青色申告 オンライン」 – 弥生株式会社【公式】

このあたりのロードマップ、説明があったのかもしれませんが、よくわからなくなってきていますが・・・。

弥生会計NEXTについては、先行体験が始まった頃に使用感などを確認して、記事にまとめています。

弥生会計NEXTを試してみた素直な感想をまとめてみる

「このままでは厳しいんじゃね」的な内容を書きましたが、そこからどの程度変わったのか確認しておきましょう。

正式リリースまでに改善された点・変わらない点

前回の記事で特に問題としたのが次の5点です。

- 自動仕訳ルールが登録できない

- 取り込んだ銀行明細などを登録する際に、日付の古い順に並べられない

- 仕訳をインポートする機能がない(銀行明細等のCSVファイルはアップロード可能)

- 仕訳帳や試算表のCSVエクスポートができない(試算表はPDF出力のみ可能)

- 消費税集計表が科目別しか集計できない(税区分ごとの集計ができない)

これらを中心にどう変わったか確認していきましょう。

自動仕訳ルールについて

残念ながら自動仕訳ルール機能は追加されていません。

弥生会計NEXTで追加された機能については、定期的に公表されていますが、その中にも特に記載はありません。

弥生会計 Next 新機能リリースのお知らせ – 弥生会計 Next ご利用ガイド – 弥生株式会社【公式】

デスクトップ型の弥生会計で銀行データを取り込む際などに使う「スマート取引取込」という機能がありますが、これと同じであくまで弥生会計の中で学習して精度を上げていくというスタンスのようです。

その考え方を否定するつもりはないのですが、学習するのを待っていられないケースもあるので、この機能は欲しいなと。

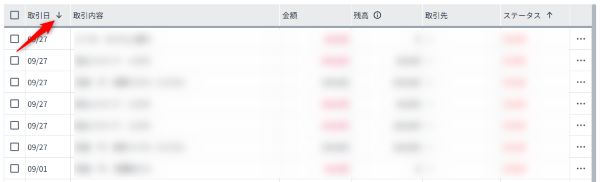

取り込んだ明細の並べ替え

これも変わっていないようです。

取り込んだ明細を表示した際に「取引日」の項目に「↓」が表示されていたので

「これって並べ替えできるのでは?」

と期待したのですが、何度クリックしても反応しません。

いや、私は古いデータから日付順に処理したいんですよ。そんなに対応が難しいとは思えないのですが、要望がないのでしょうか。

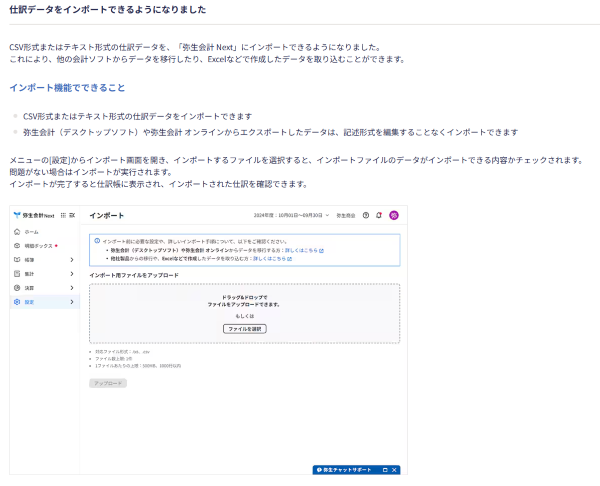

仕訳インポート機能

これはリリースにも記載がありますが、きちんと追加されています。

弥生会計NEXT新機能リリースより

デスクトップ型の弥生会計や弥生会計オンラインからエクスポートしたデータは、そのままインポートすることが可能です。

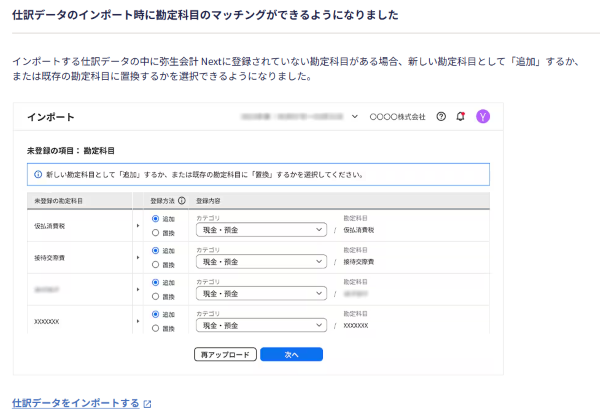

また、インポート時に未登録の勘定科目がある場合、新しい勘定科目として追加するか、既存の勘定科目に変換できる機能も追加されています。

弥生会計NEXT新機能リリースより

デスクトップ型の弥生会計でもできることですが、こうした機能があるとインポートの処理はやりやすくなりますのでありがたいです。

ただインポート機能についての説明をよく読むと

インポート件数に上限(1,000件)があるため、大量の仕訳データをインポートする際はファイルの分割などの対応が必要です。

との記載が。

少し規模が大きくなれば、仕訳1千件なんて十分あり得る量なので、この制限はちょっとなと。

対応としては「手動でインポートファイルを分割してね」となってますが、この点は早期に改善してもらいたいものです。

移行する際に、前期比較のために前期データをインポートするなんてことは普通にあるわけですし。

・・・と思って試算表を改めて確認したところ、そもそも前期比較を表示する機能がないですね。

チェックする際に前期との比較は大事ですから、この点も改善してほしいものです。

仕訳エクスポート機能

インポートと同様に、仕訳データをエクスポートする機能も追加されています。

弥生会計NEXT新機能リリースより

出力する形式として、デスクトップ型の弥生会計を選べますので、弥生会計NEXTで大量の修正が必要となった場合に、弥生会計にエクスポートして、修正後のデータを再度インポートするという対応も可能となります。

ただ、こうした対応をする際に、先ほどのインポートの上限1千件がネックになる可能性はありますね。

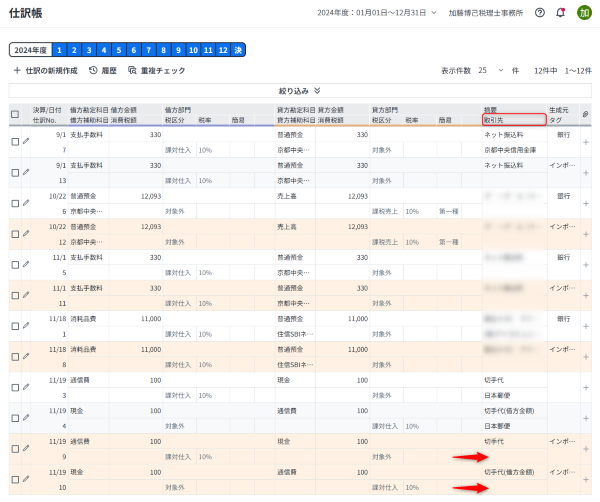

あと、もう一つ注意すべき点は「取引先」項目です。

テストとして、弥生会計NEXTに登録した仕訳をエクスポートして、そのまま再度インポートしてみたのですが、元のデータにはあった「取引先」が、インポート後にはなくなってしまいます。

弥生会計NEXT 仕訳帳画面より

上図の白色の行がインポート前のデータ、ベージュ色の行がインポート後のデータですが、取引先の項目がなくなっていることが確認できます。

エクスポート形式として弥生会計のデスクトップ版を選択していますが、もともと弥生会計のインポートデータには「取引先」という項目がありませんので、こうした対応をすると「取引先」が消えてしまうのでしょう。

ちなみに、こうした使い方はサービス提供側は想定していないかもしれませんが、依頼を受けた際に記帳が正しくされていなくて、大量の修正が必要になるというケースは、記帳を受ける側では起きうるものです。

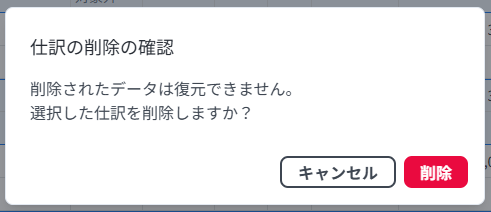

なお上記例では敢えて元データは削除せずにインポートしていますが、表示されている仕訳を一括選択して削除する機能はありますので、ご安心を。

弥生会計NEXT 仕訳帳画面より

弥生会計NEXT 仕訳帳画面より

消費税集計表

これも変わってないですね・・・。

エクスポート機能が実装されたので、必要ならば弥生会計に取り込んでそちらで対応するしかなさそうです。

税務ソフトの達人と以前から連携されていましたので、「達人を使ってなければ税理士ではない」というスタンスでしょうか・・・。

デスクトップ版であれば、消費税の申告書まで作成できることを考えると、機能的に寂しいなと。

その他気になった点

他に気になった点としては、残高試算表のエクスポート形式としてPDFしか選べない(CSVで出力できない)点が、変わっていないことが挙げられます。

なんだかんだと試算表データを加工することってありますので。

また機能として「資金予測β版」というものが提供されています。

データをあまり登録していないので、実際に試すことはできていませんが、リリースには

各勘定科目残高と3か月間の仕訳登録を行うと、AIによる予測に基づき3か月後までの現預金残高が表示されます。

とあります。

3ヶ月の仕訳登録で精度の高い資金予測できるものなのだろうかと、少し心配ではあります。

せめて1年分の仕訳がないと、季節要因を考慮した予測ができないんじゃないかと老婆心ながら。

「なんとか対応できるかな」というレベルにはなった印象

弥生会計NEXTの正式リリースにあたり、昨年から何が変わったのか確認しました。

やはり何といってもインポートとエクスポートに対応したことが大きいですね。

弥生会計NEXTを利用中の方からご依頼があった場合、達人を使っていなくても辛うじて対応できる状況にはなったかなと思います。

ただキャッチコピーが

「会計・経費・請求。誰でもカンタン、まとめて効率化」

となっていることからも想像できますが、単体の会計ソフトではなくセットで使うことを前提としている印象を受けます。

その分、会計ソフト単体としての機能が弱いのではないかと。

「できるだけ手入力をせずに帳簿を作る」というのはひとつの流れではあり、その方向性には賛成なのですが、それは会計ソフト単体としてしっかりした機能があってこその話。

導入時点でうまくいかず帳簿がグチャグチャになってしまうという可能性はどこの会社でもあるわけで、そのときに修正作業が大変だと「使えない」と思われるのではないかと。

仕訳ルールを設定できないとか、会計ソフトとして中途半端な状態だと「入力なしの帳簿作成」もうまくいかないのではないでしょうか。

設計思想を従来のデスクトップ型ソフトから変えているので、今後も方向性は大きく変わらないと思いますが、単体としての機能改善・強化は進めてほしいな、というのが今回確認した上での感想です。

投稿者

- 加藤博己税理士事務所 所長

-

大学卒業後、大手上場企業に入社し約19年間経理業務および経営管理業務を幅広く担当。

31歳のとき英国子会社に出向。その後チェコ・日本国内での勤務を経て、38歳のときスロバキア子会社に取締役として出向。30代のうち7年間を欧州で勤務。

40歳のときに会社を退職。その後3年で税理士資格を取得。

中小企業の経営者と数多く接する中で、業務効率化の支援だけではなく、経営者を総合的にサポートするコンサルティング能力の必要性を痛感し、「コンサル型税理士」(経営支援責任者)のスキルを習得。

現在はこのスキルを活かして、売上アップ支援から個人的な悩みの相談まで、幅広く経営者のお困りごとの解決に尽力中。

さらに、商工会議所での講師やWeb媒体を中心とした執筆活動など、税理士業務以外でも幅広く活動を行っている。

最新の投稿

仕事術・勉強法2026年2月8日「多くの人が間違える」は、そもそもサービスの作り方が間違っているのでは、という話

仕事術・勉強法2026年2月8日「多くの人が間違える」は、そもそもサービスの作り方が間違っているのでは、という話 仕事術・勉強法2026年2月5日「速読」という魔法を諦めた私が、今さら納得した本の話

仕事術・勉強法2026年2月5日「速読」という魔法を諦めた私が、今さら納得した本の話 仕事術・勉強法2026年2月1日散歩中の音声インプットを再開した理由

仕事術・勉強法2026年2月1日散歩中の音声インプットを再開した理由 ブログ・HP2026年1月29日自分の考えを文章にまとめることのメリット

ブログ・HP2026年1月29日自分の考えを文章にまとめることのメリット