自分にとっては「当たり前」のことであっても、自分以外の方に自分の「当たり前」を前提に行動してもらうのは難しいものです。今回はそんなお話です。

ダイレクト納付のPDFを印刷したら何かおかしい

税金の納付方法の一つに、ダイレクト納付があります。

事前に税務署に届出書を提出しておくことで、e-Taxを利用して金融機関に行かずに預金口座からの引落の処理を行うことができる仕組みです。

希望される方には、入力用の書類を案内して、記入・提出をしてもらうのですが

「うまく印刷できない。変な記号が表示されたまま印刷される。」

といった質問を受けることが結構あります。

お客さまの負担を減らすために、PDFに必要事項を直接入力できるファイルをご連絡するのですが、実はこれがくせ者なんです。

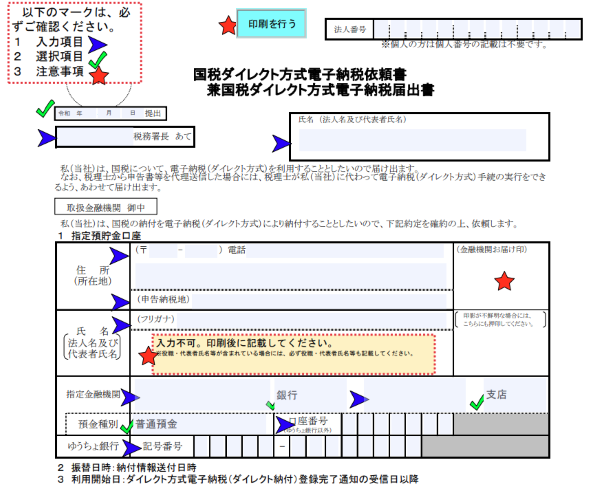

国税ダイレクト方式納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書

金融機関お届け印の欄に「★」印がありますが、印刷したらこれがそのまま表示されてしまい

「こんなところに銀行印を押していいの?」

といったご質問につながります。

実は私の環境で印刷すると、この「★」印は印刷されません。

最初の頃は、なぜこのような違いが起きているのか全く理解できなかったのですが、お客さまの操作を直接確認したところ、PDFファイルをブラウザーで開いていました。

私はPDFファイルはすべてAcrobatで開いているため、このような違いが生じていました。

自分にとっての「当然」は誰かの「当たり前」ではない

国税庁のダイレクト納付の説明ページを改めて確認すると

※1 【入力用】PDFについて

▲PDFファイルはブラウザでの閲覧・利用に対応しておりません。デスクトップ等にダウンロードしてご利用ください。

▲入力用PDFを利用する際はAdobeReaderを利用してください。

という注書きが。

さらにいつの間にかこんなFAQページもできてますね・・・。

国税庁:PDFファイルが開けない、印刷できないなどの場合はこちらをご覧ください

でも違うんです。こんなところにまとめるんじゃなくて、ファイルを開いたときに、そこに注書きとして大きく表示してほしいんです。

説明をすべてきちんと読んでから、ファイルを使用する人は少数派。ファイルを開いたときに目につくところに書いてないと、誰もここまで読まないですよ・・・。

・・・と、グチはこれくらいにして、私にとってはPDFファイルはAcrobatで開くのが当たり前でしたが、多くの方にとってはファイルの内容を確認できれば、開く手段なんて何でもいいというケースも多いはず。

自分の環境を前提に、同じように行動してもらうことの難しさを感じた次第です。

なお、こうした話は、税務の場面に限ったことではありません。

お客さまの数字を定期的に確認していると

「こうした方がもっと良くなるんじゃないか」

「これは早く対応した方がいい」

など、こちらの意見をお伝えするケースがありますが、実際にアドバイスしても、なかなか相手が動いてくれない、というケースは多いものです。

ただ、これって、ある意味やむを得ない部分はあります。

自分と相手は別の人間、同じ情報に触れていても、考えていることや、その時々で抱えている問題意識は異なります。

私が「これは重要だ!」と感じていても、相手にとってはそれほど優先度が高くないかもしれませんし、まったく別の課題に頭を悩ませている可能性もあるわけです。

もし、お互いがまったく同じ思考をしているのであれば

「なるほど、わかった!」

とすぐに意図が伝わりますが、そのような状態に持っていくのは非常に難しいものです。

伝える努力は常に必要

とはいえ

「他人だから伝わらなくても当たり前」

で終わらせてしまうと、状況は何も変わりません。

やはり、「伝える努力は常に必要」という点は意識しておくべきでしょう。

相手に何かを伝え、意図したとおりに行動してもらうためには、例えば

- 相手の知識レベルや状況を想像する

- 相手がどのような環境で、どのくらいの知識を持って情報を受け取るのかを想像する。専門用語を避ける、具体的な手順を段階的に説明するなど、相手に合わせた表現を心がける。

- 具体的な行動まで落とし込む

- 「〜してください」だけでなく、「○○というアクションを△△までに実施する」といったように、より具体的な行動まで落とし込む。こうすることで、やるべきことについて曖昧さがなくなります。

- 複数の方法で伝える

- 口頭だけでなく、メールやチャットで文字として残す、図や写真を用いるなど、複数の方法で情報を伝える。

といった対応が考えられます。

もちろん、伝える努力をしても、常に完璧に相手に伝わるわけではありません。

伝えるって難しいですが、難しいという点は常に意識しておいて、コミュニケーションの改善につなげる必要があるのでしょうね。

投稿者

- 加藤博己税理士事務所 所長

-

大学卒業後、大手上場企業に入社し約19年間経理業務および経営管理業務を幅広く担当。

31歳のとき英国子会社に出向。その後チェコ・日本国内での勤務を経て、38歳のときスロバキア子会社に取締役として出向。30代のうち7年間を欧州で勤務。

40歳のときに会社を退職。その後3年で税理士資格を取得。

中小企業の経営者と数多く接する中で、業務効率化の支援だけではなく、経営者を総合的にサポートするコンサルティング能力の必要性を痛感し、「コンサル型税理士」(経営支援責任者)のスキルを習得。

現在はこのスキルを活かして、売上アップ支援から個人的な悩みの相談まで、幅広く経営者のお困りごとの解決に尽力中。

さらに、商工会議所での講師やWeb媒体を中心とした執筆活動など、税理士業務以外でも幅広く活動を行っている。

最新の投稿

経営管理2026年1月15日社長の頭の中の「モヤモヤ」をスッキリさせるお仕事

経営管理2026年1月15日社長の頭の中の「モヤモヤ」をスッキリさせるお仕事 仕事術・勉強法2026年1月11日「手書き」も時と場合によっては悪くない

仕事術・勉強法2026年1月11日「手書き」も時と場合によっては悪くない 仕事術・勉強法2026年1月8日その「掛け合わせ」、ダメって決めたのは誰ですか?

仕事術・勉強法2026年1月8日その「掛け合わせ」、ダメって決めたのは誰ですか? 仕事術・勉強法2026年1月4日日々の小さな行動を始められない人への「習慣化」のススメ

仕事術・勉強法2026年1月4日日々の小さな行動を始められない人への「習慣化」のススメ