業務を大きく改善するのはなかなか難しいため、「小さな」改善を積み重ねていくことが多いもの。そうした時に最終的な「ゴール」を意識しておくことって大事なのでは、ということを考えてみましょう。

源泉徴収票、スマホのカメラで読み取って欲しいですか?

最近、新聞や税務雑誌に掲載されていて気になった記事が、

「令和3年分の確定申告から、源泉徴収票をスマホのカメラで撮影するとその内容が自動的に転記されるシステムが導入されます」

というもの。

国税庁が提供する確定申告書等作成コーナーにこの機能が実装されるようですが、この機能により

「確定申告の作業がラクになった、すごく助かる!」

と感じる方が一体どれほどいるのだろうかと。

もちろん、紙の源泉徴収票を見ながら画面に入力するよりは便利になるのかもしれませんが、カメラでの読み取りに対応するのは源泉徴収票だけとされていますので、確定申告書を作成する時間の短縮としてはほとんど期待できないんじゃないかと思います。

この「源泉徴収票」ですが、会社などから全員分が税務署に提出されているわけではありません。

その一方で、給与をもらうほぼすべての方について、住民税計算のために「給与支払報告書」というほぼ「源泉徴収票」と同内容の書類が、会社などから各市町村に提出されています(一部提出不要な方もいます)。

「給与支払報告書」がどの程度電子申告で提出されているかという数字は見つけられなかったのですが、このデータが国税庁と市町村で共有されて、確定申告書等作成コーナーにログインしたら源泉徴収票のデータが自動的に表示される、という仕組みの方が利用する側にとってはカメラで読み込むよりも遙かにカンタンです。

スマホカメラで源泉徴収票を読み込むことを「税務行政のDXの一環として・・・」といった論調で書かれているのを見ると、「なんか違う」と感じるのは私だけでしょうか。

その改善は「ゴール」に向けたものになっていますか

では国税庁は、将来の確定申告などについて何も検討していないのか、というとそんなことはありません

今年の6月に、

税務行政のデジタル・トランスフォーメーション- 税務行政の将来像2.0 -

という資料が公表されています。

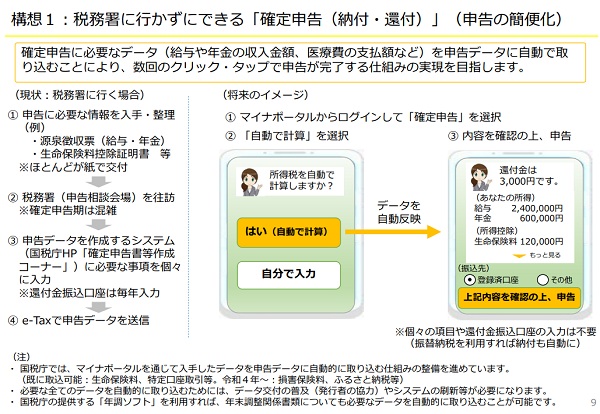

この資料の中には将来の確定申告の姿として、確定申告に必要な情報が自動的に収集されて、税額も自動的に計算される仕組みを構想の一つとして提示しています。

国税庁:「税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(令和3年6月)」より抜粋

このような形で将来目指すべき「ゴール」について、きちんと提示してくれているわけです。

将来の確定申告のひとつの「ゴール」がここで提示されているものだとした場合、今回のスマホカメラでの源泉徴収票の読み取りが、ここにつながるものなのかどうか。

データをすべて自動的に収集するということから考えると、方向性として違うんじゃないかと感じています。

もちろん、紙の源泉徴収票がどうしても残ってしまう場合に、源泉徴収票をカメラでスキャンして取り込んだ後に税額が自動計算される仕組みができるかもしれませんので、100%不要と言い切れない部分はあります。

構想として提示されているような仕組みは、大きな変更を伴うものですから、「小さな」改善の積み重ねとは相容れないものかもしれません。

だとしても、方向性が決まっているのであれば、日々の改善はやはりその方向性に沿った形で進めていくべきだと、今回の記事などを読んで感じます。

ときどき立ち止まって方向性を確認してみる

今回は源泉徴収票のスマホカメラでの読み取りを例に、日々の小さな改善が大きなゴールに向けた方向に沿っているかということを考えてみました。

こうした内容については、他人事だとはまったく思っていません。

日々の業務の中で「小さな」改善を行っていくわけですが、気をつけないと

「とりあえず改善しやすそうなこと」

から手を付けてしまうというのは私も同じです。

そういった状況に陥らないようにするためにも、ときどき立ち止まって自分が向かいたい方向性を確認する必要があります。

例えば方向性としてペーパーレスをやりたいと決めたとして、

「手元に届く紙を毎日時間を決めてスキャンすることで、手元の紙をなくす」

という改善をしたとしてもあまりラクにはなりません。

この場合は「毎日スキャンする」ことではなく、「手元に届く紙を減らす」という改善をやらなければなりません。

「自分がやろうとしている日々の改善が、最終的に目指す方向性に沿ったものになっているか」という視点をもっておかないと、その改善は中途半端な意味のないものとなってしまいます。

そうした状況を避けるためにも、たまには立ち止まって、自分が目指すべき方向性について少し考える時間を持ってみてはいかがでしょうか。

投稿者

- 加藤博己税理士事務所 所長

-

大学卒業後、大手上場企業に入社し約19年間経理業務および経営管理業務を幅広く担当。

31歳のとき英国子会社に出向。その後チェコ・日本国内での勤務を経て、38歳のときスロバキア子会社に取締役として出向。30代のうち7年間を欧州で勤務。

40歳のときに会社を退職。その後3年で税理士資格を取得。

中小企業の経営者と数多く接する中で、業務効率化の支援だけではなく、経営者を総合的にサポートするコンサルティング能力の必要性を痛感し、「コンサル型税理士」(経営支援責任者)のスキルを習得。

現在はこのスキルを活かして、売上アップ支援から個人的な悩みの相談まで、幅広く経営者のお困りごとの解決に尽力中。

さらに、商工会議所での講師やWeb媒体を中心とした執筆活動など、税理士業務以外でも幅広く活動を行っている。

最新の投稿

経理2024年7月25日何ごとも最初が肝心、経理も例外ではありません

経理2024年7月25日何ごとも最初が肝心、経理も例外ではありません Excel2024年7月21日Excelで行削除すると残高計算がおかしくなる問題に対処するには

Excel2024年7月21日Excelで行削除すると残高計算がおかしくなる問題に対処するには 経営管理2024年7月18日効果を測定をするために、どうやってデータを集めるかしっかりと考える

経営管理2024年7月18日効果を測定をするために、どうやってデータを集めるかしっかりと考える 英語2024年7月14日『英語で法人税の「別表」ってどういうの?』と悩む前に考えるべきこと

英語2024年7月14日『英語で法人税の「別表」ってどういうの?』と悩む前に考えるべきこと