新しいものが出たときに乗り遅れたりすると焦ったりするものですが、「周りが使っているから」だけではうまく使いこなすことはできません。今回はそんなお話です。

来月、セミナーやります

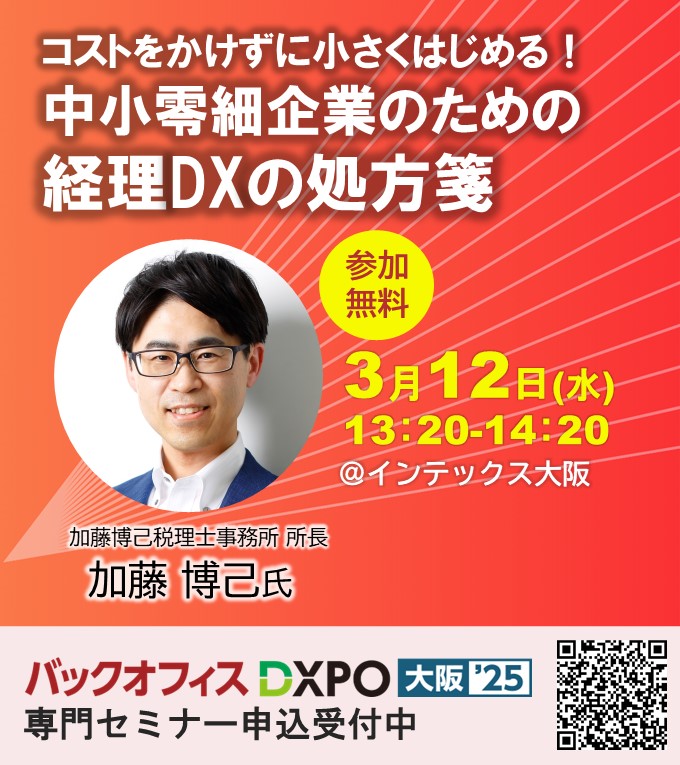

X(旧Twitter)にも以前投稿しましたが、来月セミナーに登壇します。

ちなみにまだ受付中で、事前登録すれば無料で受けられますので、ご興味のある方はお申し込みいただけると、私が泣いて喜びます。

このセミナーのスライドは事前に提出するように言われていて、少しずつ準備を進めていますが、確定申告の対応もあって準備が中々進みません・・・。

実際、どんな構成にしてどんな話をしようかと考えていますが、重要なポイントの一つは

「ツールを入れたらすべて解決するわけではない」

という点。

99%の会社に合うツールでも、自分の会社に合うとは限りません。

仮にその合わない理由が、会社としての仕事の進め方が、特に理由もないのに世の中の標準からかけ離れすぎているためというのであれば、仕事の進め方を見直すべきでしょう。

その一方で、どうしようもない特殊事情があるというケースもありますので、そこは見極めが大事になります。

経理DXの定義って明確になっていますか?

ツールを導入することで解決するわけじゃないという点を強調したい理由は、結局こうしたツールを勧められるときって

「他社さんも導入して大きな効果を上げていますよ」

「多くの企業で標準として導入されています」

「導入しないと世の中の流れから取り残されますよ」

といった説明を受けて、流されるままに導入してしまうケースがあるんじゃないかと思っているからです。

今回のセミナーのタイトルである「経理DX」という言葉、経理関係の仕事をしているとちょくちょく耳にする言葉ですが、その定義は曖昧で実は(私も含めて)みんな好き勝手に使っています。

こうした(多少なりとも曖昧な)言葉を目にすると

「世の中の大多数の企業はすでにいろんなことをやっているのでは?」

なんてプレッシャーを勝手に感じてしまうこともありますが、では どういう状態になれば

「きちんとやっている」

と言える状態なのか?

この定義は、会社ごと(さらに言えばその中にいる人ごと)にそれぞれ違います。

なんとなく周りがやっているから、という理由で始めても、結局うまくいきません。

大切なのは、自分(自社)なりの定義を決めて、どういう状態になればゴールなのかを明確にすることです。

「経理DX」という言葉を引き合いに出しましたが、「AI」についても同じような状況だといえます。

AIを導入・活用することで、やりたいことが、例えば

- 残業時間を減らすことなのか

- 業務を効率化して利益を上げることなのか

- 事業構造そのものを見直したいのか

などどこを目指すかはきちんとイメージしておく必要があります。

「なんとなく他社も導入しているから」で導入しても、押しつけられた現場が振り回されるだけで終わってしまうことになりかねません。

新しいことを取り入れないのは困るけど、なんとなく導入するのもよくない

このように書きましたが、昔ながらのやり方に固執して、新しい技術やツールを取り入れないことを推奨するつもりは一切ありません。

世の中が変わっていくことに対して、変えていくべき点も当然あります。

ただ何かを変える際に 「なんとなく周りがやっているから」 という理由ではうまくいかないのでは、というのがお伝えしたい点です。

要するに

「流行っているからとりあえず導入」 → 実際には使いこなせず費用の無駄に

「競合がやっているからうちも」 → そもそも自社の課題に合っていない

みたいなことになってもメリットは何もありませんよ、ということです。

こんなことにならないためにも

- 自社にとっての今の課題は何なのか

- 導入の目的は何なのか

- どこまでやれば十分なのか

といったことをしっかりと検討してから、取り入れるべきものを選んでいくことが大切です。

「周りに流されることなく、自分なりの定義とゴールを持つ」ということが、新しいツールなどを導入して業務を変えるための第一歩ではないでしょうか。

投稿者

- 加藤博己税理士事務所 所長

-

大学卒業後、大手上場企業に入社し約19年間経理業務および経営管理業務を幅広く担当。

31歳のとき英国子会社に出向。その後チェコ・日本国内での勤務を経て、38歳のときスロバキア子会社に取締役として出向。30代のうち7年間を欧州で勤務。

40歳のときに会社を退職。その後3年で税理士資格を取得。

中小企業の経営者と数多く接する中で、業務効率化の支援だけではなく、経営者を総合的にサポートするコンサルティング能力の必要性を痛感し、「コンサル型税理士」(経営支援責任者)のスキルを習得。

現在はこのスキルを活かして、売上アップ支援から個人的な悩みの相談まで、幅広く経営者のお困りごとの解決に尽力中。

さらに、商工会議所での講師やWeb媒体を中心とした執筆活動など、税理士業務以外でも幅広く活動を行っている。

最新の投稿

仕事術・勉強法2026年2月8日「多くの人が間違える」は、そもそもサービスの作り方が間違っているのでは、という話

仕事術・勉強法2026年2月8日「多くの人が間違える」は、そもそもサービスの作り方が間違っているのでは、という話 仕事術・勉強法2026年2月5日「速読」という魔法を諦めた私が、今さら納得した本の話

仕事術・勉強法2026年2月5日「速読」という魔法を諦めた私が、今さら納得した本の話 仕事術・勉強法2026年2月1日散歩中の音声インプットを再開した理由

仕事術・勉強法2026年2月1日散歩中の音声インプットを再開した理由 ブログ・HP2026年1月29日自分の考えを文章にまとめることのメリット

ブログ・HP2026年1月29日自分の考えを文章にまとめることのメリット